マッチングアプリはいつから流行った?婚活業の歴史【鎌倉~昭和時代】

近年、大きく利用者を伸ばし、今では当たり前となった「マッチングアプリ」。その歴史を紐解くと、「縁結びをアシストするビジネス」はいつの時代も存在していたことがわかりました。そこで、IBJ代表・石坂茂とともに、マッチング業の歴史を遡ります。

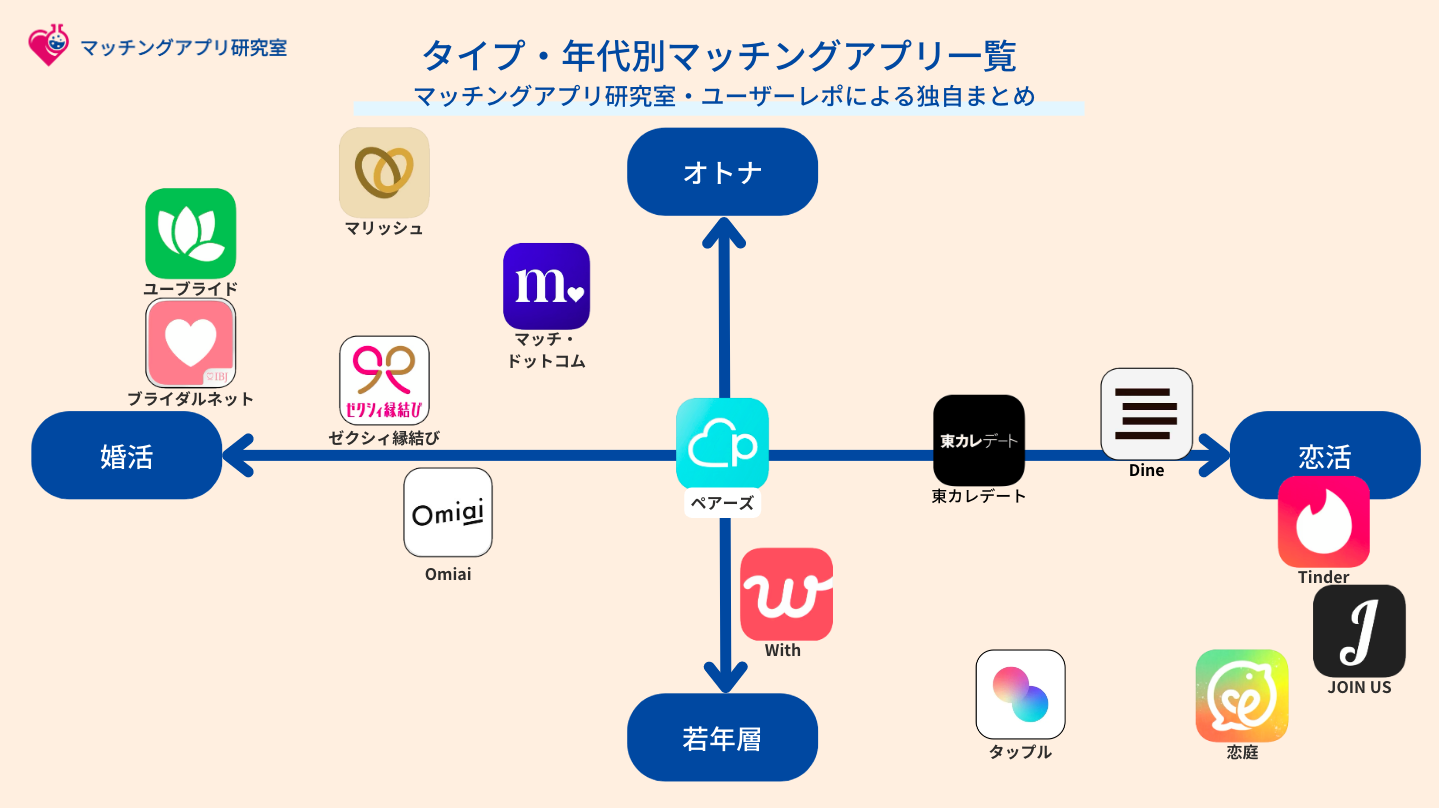

参考:おすすめのマッチングアプリはこちら(有料・無料主要アプリをまとめた記事です)

「仲人口は半分に聞け」ー鎌倉時代からあったマッチング業

ーー結婚相手をマッチングする仕事は、いつぐらいからあったのでしょう?

鎌倉時代頃から、肝煎り(きもいり)や仲人口(なこうどぐち)といった名称でマッチングを担う人たちがいたことがわかっています。仲人たちのやることは今と基本的に変わらず、「双方のニーズを聞き取り、データと経験に基づいて、普段出会えないような相手と引き合わせる」こと。

当時の結婚は家同士の政略結婚です。一夫多妻であったり、「家」の跡取りを迎える婿入り婚もあったりと今と様相が違いますが、最も大事なのは、家格や経済力を含めて「家」の存続にプラスになる相手、“釣り合い”の取れた相手と縁談を組むことでした。今でも仲人さんたちがお見合いの際に見せるプロフィールを「釣書き(つりがき)、釣書(つりしょ)」と呼ぶのは、ここが語源です。

ーーなるほど、「釣り合い」を見極める資料が「釣書」だったのですね。

そうです。武家や公家が没落しかけた時にこそ、活躍するのがこういった仲人たちでしたので、輿入れ(結婚)後に「話が違う」とならないように慎重に見極めたのでしょうね。のちに「仲人口は半分に聞け(仲人の話は誇張が多いから話半分で聞くほうが良い)」という慣用句も生まれました(笑)。

複数回の離婚はあたりまえ!?江戸〜明治の自由な結婚事情

ーー江戸時代などの結婚はどうだったのでしょう

武家や貴族階級のみならず、士農工商の「農・工・商」の上層階級でも仲人たちが介在し、政略結婚が行われていました。多くは長男が「戸主」となって家督相続をしますが、次男以降は結婚できない場合も多かったようです。

江戸時代、弘化・嘉永期(1847-52年)の国芳による「三定例之内 婚礼之図」(※1)

江戸時代、弘化・嘉永期(1847-52年)の国芳による「三定例之内 婚礼之図」(※1)

一方庶民はというと、農村では男性が好きな女性の寝床に忍び込む「夜這い」文化が盛んで、かなり性には奔放でしたので、結婚の概念も今と大きく違いました。

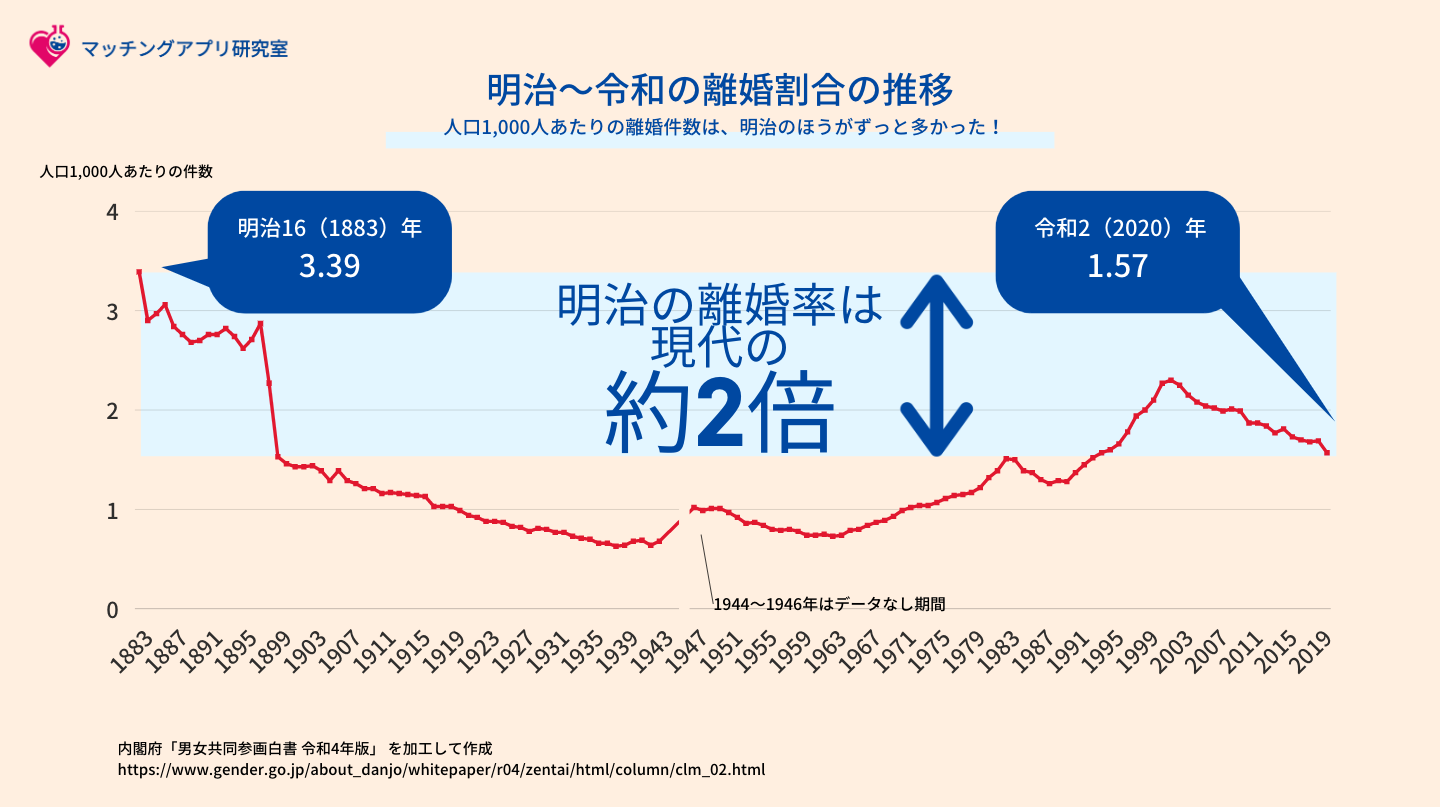

江戸時代の平均普通離婚率は高く、陸奥国下守屋村や仁井田村などの例では、4.8%。これは離婚が多いと言われている現代のロシアやアメリカを上回る高水準でした。武家の離婚率も高かったと推測されています(※2)。

江戸時代の中期には、町医者の大和慶安が、診療に訪れた家々から結婚相手の仲介や奉公人のあっ旋を頼まれることが増え、そのうち医者をやめて結婚・人材紹介の副業に専念する「慶安」を創業したことがわかっています。結婚相談所のはしりですね。

庶民に広がっていった「家」制度と「跡継ぎ」観念

ーー再婚でも仲人さんにお世話になっていたんでしょうか?

はい。江戸時代、たとえば土佐藩では「離婚は7回まで」と規定されるほど離婚も再婚も当たり前でした。再婚、再再婚のお見合いでも仲人は大きな役割を果たしたと言われています。当時は女性側にも経済力や「三行半」で離婚を言い出す権利、相手を選ぶ権利もそれなりにありました。

明治時代になると、お上から操業許可を得て、本格的な結婚相談所が誕生します。明治13年に山口吉衛門という人物が大阪に開業した「養子女婿嫁妻妾縁組中媒取扱所」が第1号。明治から普及し始めた新聞には、自分のプロフィールを載せた結婚相手の募集広告も見られるようになりました。

上流階級にとって結婚は「家」同士の繋がりでしたが、庶民階級ではもっとゆるやか。働き手や戦力を増やす意味で、子どもを生み育てるための仕組みと考えられていました。「家」というより「村」全体で、自分の子に限らずみんなで育てるような社会だったんですね。

それが明治31年に「家」制度を伴う明治民法が導入され、「国家」や「家」の概念は、庶民階級にも広まっていきます。

ーー明治民法で結婚の意味合いが変わったと。

はい。国策で「家」の観念が庶民にも広がったことで、「跡継ぎ」が重要となりました。貴族階級の間で活躍していた「仲人さん」による地縁、血縁を通じたマッチングは、庶民へもどんどん浸透していったのです。

「家」が栄えている間はいいのですが、経済的な困難や危機にあるような場合、婿養子などの取り次ぎをして、「お家断絶」を防ぐような役割も仲人が担っていきました。

ほぼ全員結婚する時代へ。職場や近所の「世話焼きさん」が大活躍

ーー戦後に「家」制度が廃止されても、「跡取り」といった観念は根強く残っていますね。

そうですね。さらに戦後の経済不安に基づいて、お見合いや引合せが増えてきたのは一つの社会的現象だったと思います。戦争で多くの男性が命を落とし、戦後は多くの女性が結婚難に。終戦直後は市区町村の首長を仲人と位置づけた大規模な集団お見合いなども行われていました。地縁、血縁に限っていては結婚相手が見つからないと、自分で積極的に参加した女性も多かったそうです。

ーー誰もが結婚するのが当たり前の時代になっていったのですね。

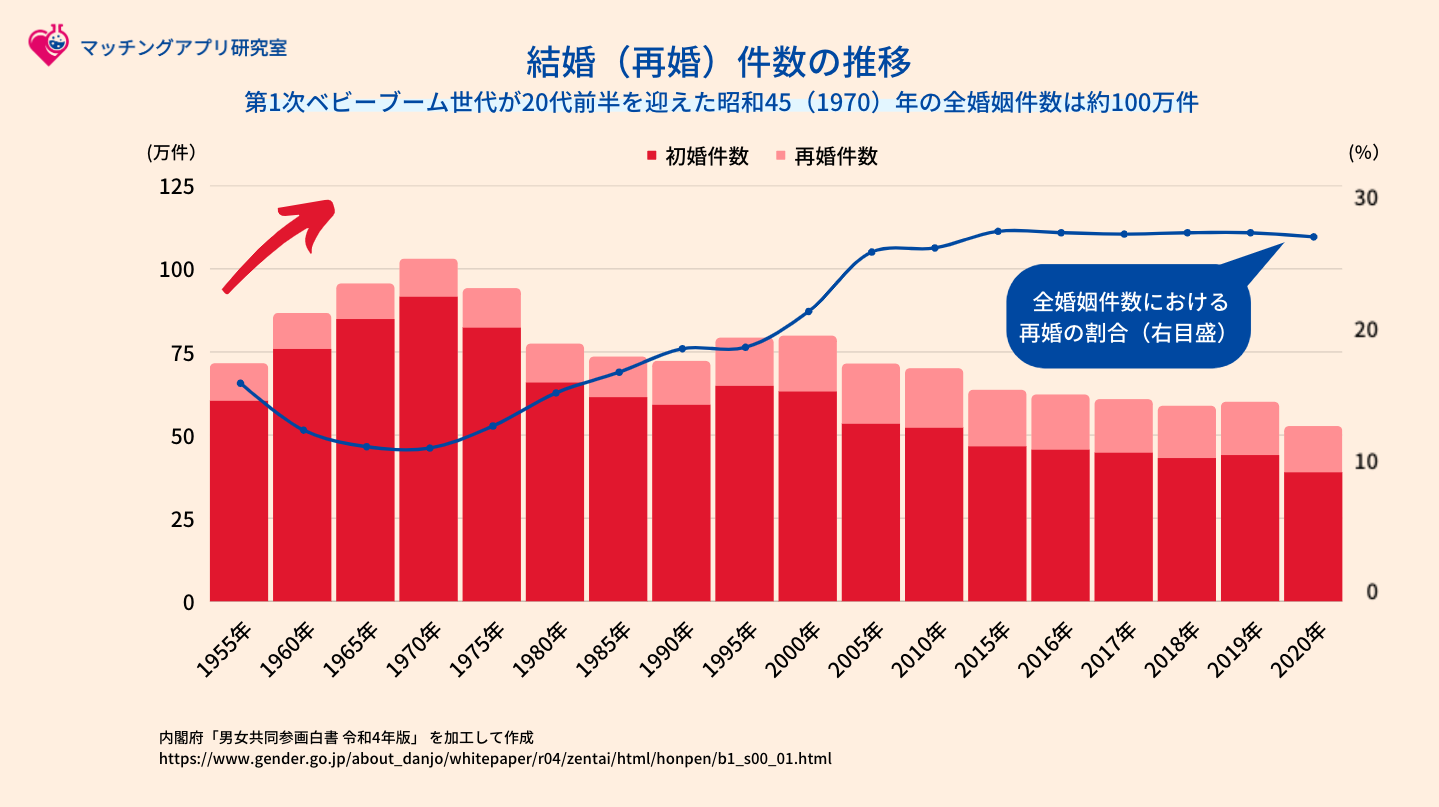

はい。1990年代に入るまで、90%以上の成人が結婚していました。高度成長期は集団就職もあれば、集団お見合いもあり、高校や大学の先生が卒業生同士をマッチングさせる、職場の上司が部下のお見合いをアレンジする、といった現象も見られるようになります。私の先生もそうでしたが、入学・就職・結婚という人生の3大転機には常に、「世話焼き仲人」を買って出る年長者がいたのです(※5,6)。

天皇家の慶事で盛り上がった時代も。1980年代後半から「未婚化時代」突入

ーー昭和初期は見合い結婚が多かったようですね。

はい。ほとんどの人が地縁や血縁、あるいは両親のセッティングによるお見合いで結婚を決めていました。そんな中、1959(昭和34)年にあった皇太子と美智子妃の「恋愛結婚」は自由の象徴として大ブームに。「自分で決めた好きな相手と結婚する」という価値観も一気に浸透し、慶事の後、婚姻率も上昇しました。

ーー高度成長期は、皆が同じような「家庭」のモデルを追っていたように思います。

そうですね。重工業が盛んな当時は、男性が肉体労働をする間、女性が家を守り子育てをする家族モデルが大多数。20歳になったら結婚を意識するのが当たり前だと考えられていました。

1990年代以前の生涯未婚率は、なんと5%以下。つまり95%の人が結婚をするという婚姻率の高さも影響して、1875(明治8)年に3340万人しかいなかった日本の人口は、1967(昭和42)年頃に1億人を突破しました(※9)。

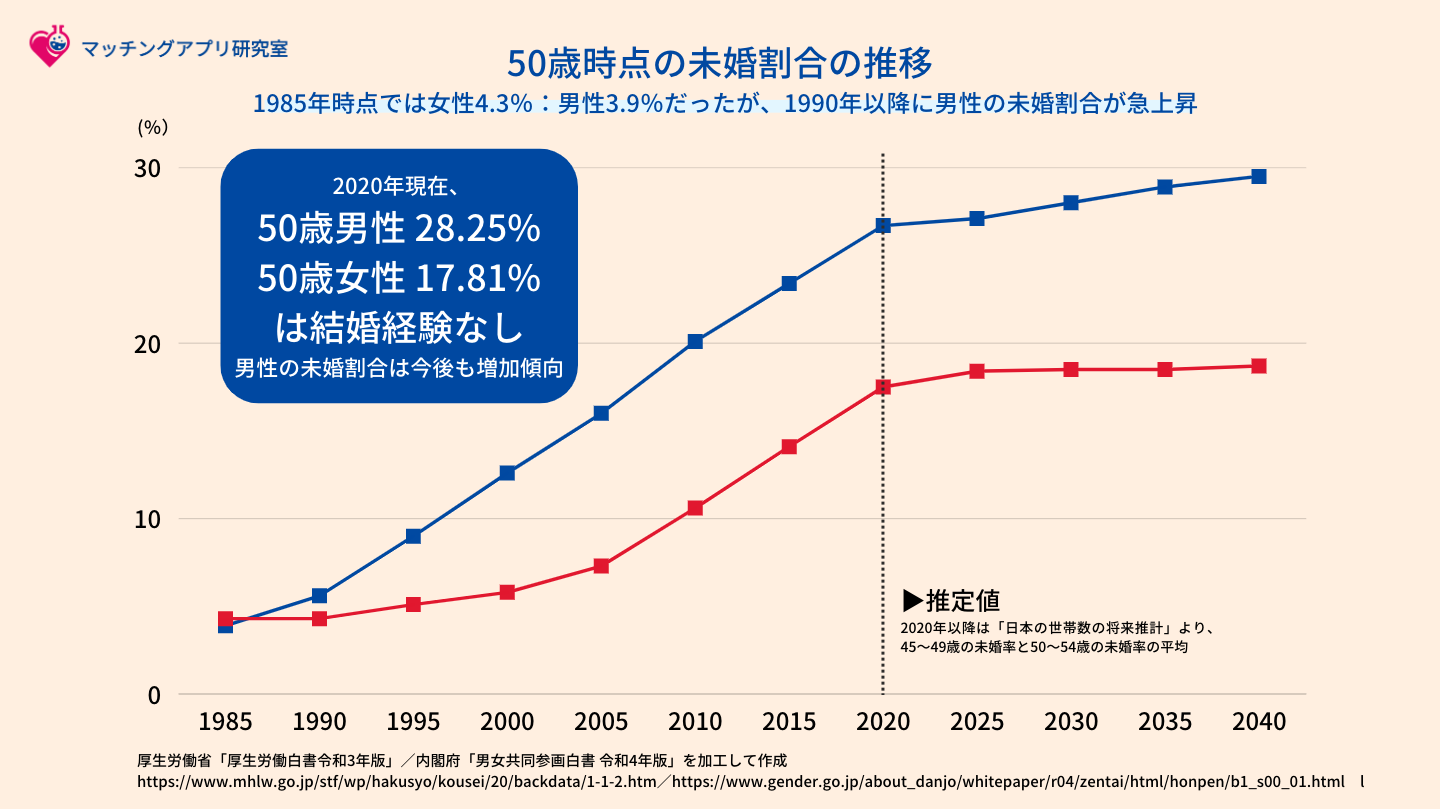

70年代になると知的情報産業やサービス産業が盛んになってきて、女性の活躍の場が広がります。80年代からはトレンディドラマで盛んに恋愛結婚が描かれ、1985年には男女雇用機会均等法が成立。キャリアと資産を自分で築けるようになった女性にしてみれば、親に決められた人と結婚することや、専業主婦として家庭に入ることそのものの息苦しさもあったのでしょうね。結婚は「全員するもの」から「選択肢の一つ」になりました。

生涯結婚したことのない人が急増していく未婚化時代の幕開けです。

黒船上陸。日本における結婚相談所のビジネスモデルは西ドイツ発祥

ーー1970年代には恋愛結婚がお見合い結婚と逆転しましたね。マッチング業はどう変わっていったのでしょう。

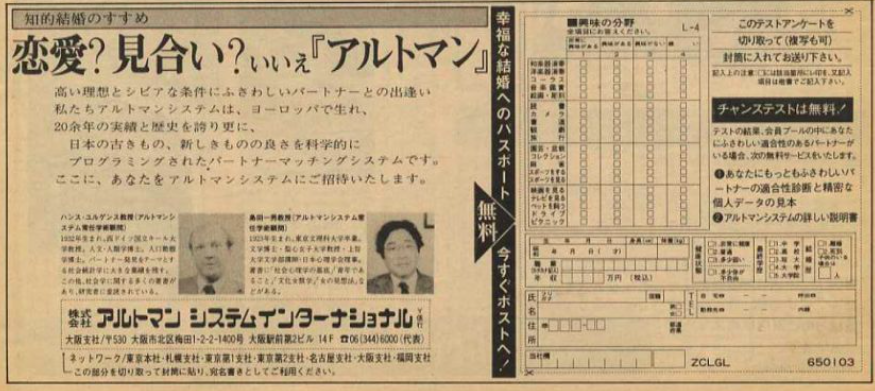

日本にいわゆる「結婚情報マッチングサービス」を根付かせたのは、実は西ドイツ発祥の「アルトマンシステム」でした。日本同様に敗戦国となったドイツでも60年代から高度成長期に差し掛かったのですが、問題は人口が思うように増えないことでした。そこで政府は「強いドイツは良き夫婦から生まれる」と、会員の登録データをコンピュータ管理・分析し、適性に応じてマッチングさせる研究を進めたのです。これが日本に上陸し、新宿にオフィスを構えました。

それまでの街の結婚相談所は、いわゆる仲人さんが細々と個人事業として運営していましたが、アルトマンシステムの「コンピュータによるマッチング」という斬新さが日本人の心を掴み、新聞や雑誌の広告から多くの会員を集めました。

結婚相談所ではないアルゴリズムによってマッチさせる「結婚情報サービス」4強の時代へ

ーー日本企業もデータマッチングに乗り出しましたよね。

はい。これに負けてはいられないと、1980年に現在のオーネット、1981年にサンマリエ、1984年にツヴァイ、1993年にノッツェが創業します。仲人さんの手作業・口利きで行われていた縁結びの仕事が、「会員の登録条件から検索する情報サービス産業の一業種」として定着していったのです。

***

後編ではいよいよ、マッチングアプリの登場から現在までの近代史をご紹介します!

出典/参考記事

1:東京都立中央図書館 歌川国芳「三定例之内婚禮之図」

2:2006年参議院調査局第三特別調査室 歴史的に見た日本の人口と家族

3:内閣府 男女共同参画白書令和4年版

4:(c) kyodonews /amanaimages

5:国立社会保障・人口問題研究所 人口統計資料集(2022)

6:国立社会保障・人口問題研究所 未婚化を推し進めてきた 2つの力―経済成長の低下と個人主義のイデオロギー―加藤彰彦

7:(c) kyodonews /amanaimages

8: 国立社会保障・人口問題研究所 人口統計資料集(2022)

9:東洋経済 100年前の日本人が「全員結婚」できた理由

10:厚生労働省 令和3年版厚生労働白書 50歳時の未婚割合の推移

11:団地ジャーナル 昭和56年11月20日(金)第420号

あなたに合ったマッチングアプリ・婚活サービス選び

あなたのライフスタイルやテイストに合ったマッチング選びや婚活サービスの選び方を、以下のコンテンツでご紹介しています。

-

- マッチングアプリ研究所~マッチングアプリをすすめる理由を解説~

-

- マッチングアプリおすすめ15選をプロが徹底比較

-

- あなたに合うのはどっち?

結婚相談所とマッチングアプリの違いを比較

-

- 成婚数日本一のIBJスタッフがおすすめ!

5大マッチングアプリのポイント

-

- マッチングアプリは安全なのか?

IBJと考えるリスク回避術

Z世代インフルエンサーがマッチングアプリ『Omiai』の制作現場に突撃!「マッチしやすい男女の特徴」も中の人に聞いてみた

マッチングアプリ『with』の運営メンバーにZ世代インフルエンサーが突撃取材!価値観の合う恋愛の始め方